为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引领广大青年学生在实践中受教育、长才干、作贡献,重庆电子科技职业大学材料与环境工程学院党总支精心谋划部署,发挥“红筑”党建品牌引领作用,指导“晨曦”红色筑梦实践团深入重庆市荣昌区,开展以党建为统领,融合学习新思想、青春倡廉、非遗传承、古建筑保护与乡村振兴的“三下乡”社会实践。

党建铸魂:红色基因植心田

学院邀请党总支书记、驻村干部、思政教师等共同参与讲授“行走中的党课”,将党课讲在志愿者“三下乡”的征途中、讲在老百姓的家门口、讲在农民的田间地头。

不忘初心,缅怀革命先烈,在荣昌革命烈士陵园,师生静默肃立,敬献鲜花,深切缅怀革命先烈。一场沉浸式党课在苍松翠柏间展开,指导老师讲述荣昌红色故事,引导青年铭记历史,传承“强国有我”的使命担当。师生集体重温入党誓词,铿锵誓言回荡陵园,将红色基因深植于心。

烈士陵园重温入党誓词

党建统领青春倡廉行动,师生走进“天下清官”喻茂坚纪念馆,纪念馆通过古籍文献、场景复原与多媒体展示,深入学习了喻茂坚“执法如山、清廉传家”的生平事迹,深刻领悟其“以法治世、以德化人”的思想精髓。将廉洁要求转化为生动实景教育,引导青年学子涵养“守正道、存公心”的精神内核,筑牢拒腐防变思想根基,为全面从严治党注入青春能量。

走进“天下清官”喻茂坚纪念馆

匠心传承:非遗焕新注活力

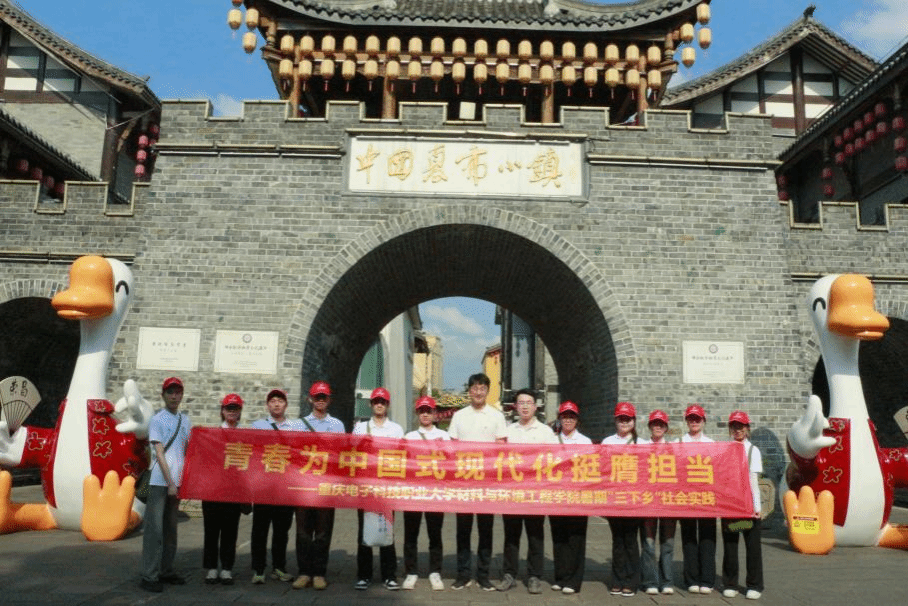

荣昌非遗是优秀传统文化中璀璨明珠,实践团以“解码技艺、创新传承”为主线,深度探访三大国家级非遗。在荣昌折扇厂,国家级传承人尹春莲详解“145道工序”的坚守,从慈竹选材到0.5毫米误差的装裱标准,团队成员们震撼于“匠心守初心”的执着。在安陶小镇,青年大学生在匠人指导下体验揉泥、拉坯,感受“红紫砂泥”历经十余道工序的蜕变。在中国夏布博物馆,对比汉代“粗犷麻衣”与清代“细密夏布”,解读苎麻“天然纤维皇后”背后的生态智慧。“非遗不是博物馆里的展品,而是千年智慧的结晶。”黄世优同学的感悟道出了大家的心声,更导出了团队的初心,青年当以创新思维让老手艺焕发新活力。

拜访荣昌折扇国家级非遗代表性传承人

学习制作陶艺

走进夏布小镇

文脉赓续:千年古镇觅基因

万灵古镇是荣昌一张耀眼的名片,实践团发挥专业优势,以现代科技赋能古建筑保护。实践队员利用无人机测绘技术、全站仪、水准仪等专业设备,对古镇建筑进行精确测绘,通过数字化手段记录保存传统工艺精髓,破解“匠人断层”难题,运用BIM技术推动古建筑保护从“经验驱动”转向“数据驱动”,提升建筑修复方案的精度与效率。

使用无人机测绘古建筑

在荣昌历史文化展览馆,通过丰富展陈了解当地“一头猪、一片陶、一块布、一把扇”的产业文化名片。在“移民文化”展区、明代书院场景复原、姓氏源流分布图,实践团探寻荣昌从移民拓荒到文化融合的历史轨迹。在万灵古镇的青石板巷深处,赵氏宗祠以其恢宏的抬梁穿斗结构、精美的雕梁刻石诠释中国传统文化之和美。团队深入学习赵氏家族六百余年传承优良家风的奋斗史,让古建筑文物活化利用于文化思想的传播。

荣昌历史文化展览馆

校地协同:实践基地促共赢

重庆电子科技职业大学与荣昌区万灵镇人民政府签署协议,共建大学生社会实践基地。党委常委、副校长黄爱明强调,此举是深化产教融合、践行“实践育人”理念的关键举措,将依托古镇资源打造坚实平台。万灵镇党委书记陶富利期望引入高校智力资源,在古建保护、非遗创新、生态治理、智慧文旅等领域深化合作,共同探索乡村振兴新路径。基地将成为青年学子服务基层、增长才干的重要阵地,也为千年古镇注入创新发展新动能。

校地共建大学生实践基地签约、授牌

党建引领,守正创新,从革命精神洗礼到廉洁文化熏陶,从非遗技艺的匠心守护到千年文脉的深度解码,再深化到校地合作的创新实践,重庆电子科技职业大学材料与环境工程学院以党建为统领,引导青年学子将青春足迹深深印刻在荣昌大地。以实际行动诠释新时代青年的责任担当,为文化传承、廉洁建设与乡村振兴贡献青春力量,让古老技艺与千年文脉在时代中焕发璀璨光彩。